Nov 03

Susan Greenhalgh, Just One Child: Science and Policy in Deng’s China

《独生子女:邓小平时代中国的人口科学与政策》

Berkeley, California, University of California Press, 2008, 426 pp.

独生子女政策自从在中华人民共和国出台以来,就一直受到学者及社会批评家的仔细研究。Susan Greenhalgh 的新作《独生子女》通过包括人类学、政治学及科技研究(STS)的跨学科综合途径来研究这一敏感政策。本书集中论述 1978 至1980 年这一很短的历史时期,即该政策实施的初始阶段。Greenhalgh 当时以政策分析员的职务受雇于人口委员会。正是借助在这一期间建立起来的关系,她在 80 年代及 90 年代早期所开展的研究才得以顺利进行,而这些研究使她主张通过敏锐观察国家机关中政治精英言行的方法来研究独生子女政策。本书作者认为,随着中国重新进入世界资本主义体系,在此历史背景下“拥抱科学对新中国政体的生存有其政治上的必要性”,而独生子女政策正是“一种新型科学意义制定的产物”(第17 页)。

本书旨在寻找四个问题的答案:

1)独生子女政策的由来、广泛影响以及可能的未来;

2)“科学政策制定”如何重新调整了国家、科学、技术与社会四者之间的关系,而这对中华人民共和国在世界舞台上的亮相又有何影响;

3)该政策在现代化、中国文化及政治方面的相关问题;

4)该政策有何人类学意义,它对现代政策、政府管理及国家权利有何贡献。

序言部分简略叙述了作者对政策研究所采用的“认识性或知识中心性”方法。在此研究方法下,政策被置于特定的环境与背景中,并被视为是充满特异性、偶然性、复杂性及混乱性之特定历史的产物。该部分引入了三个概念:1) 政策问题化;2) 政策集合;3) 科学发展及政策制定的微观政治。作者的中心论点是:虽然中国在七十年代确实面临着严重的人口问题,但这一问题只有在一系列高度特定的假设之下才会上升到危机水平,而恰恰是这些假设促使政府制定了一项“一了百了”的政策。

书中第二章追溯了一种现象,即在中华人民共和国制定政策的过程中,政府的意识形态往往比社会科学原理起到更主要的作用。这个新兴社会主义国家把其对人口问题的看法建立在马克思主义对生产模式的理解上,比如,必须把人口增长作为社会主义整体发展计划的一部分,以使人口产出与物质资料产出同步进行。由于政府在人口政策制定中扮演着至高无上的角色,Greenhalgh 认为,在社会主义中国进行的人口研究有别于一般的人口统计,并将这种研究称为“人口的社会科学或人类科学”(第 47 页)。她透过毛泽东的有关讲话追溯了中国人口政策迂回曲折的发展过程,并论证:在等级森严的政治体系中,每个人都受到最高领导人“话语空间”的限制。于是科学变了味道,它不再是“一种事物”,而是“具有特定知识背景、社会地位及个人经历的某些特定行为者,在某种特定历史环境下的工作而造就”(第 83 页)。在 Greenhalgh 眼中,科学家的角色是“凭借经验对中国领导人早已心知肚明的人口问题进行阐明,并构思可能解决问题的方案。”(第 84 页)

接下来的六章可分为两部分:“制定人口科学”与“制定人口政策”,以此讨论在“后毛泽东时代”里,这种特定科学形式如何在邓小平的话语空间内起作用。Greenhalgh 提出,中国的人口问题科学家可分为两个群体:社会科学家及自然/军事科学家。而对人口控制政策的影响竟然大多来自后一类科学家群体,因为这一群体是中国现代化发展计划的中坚力量。作者在第一部分(第 3-5 章)引用了Jasanoff (2004)的观点:技术科学知识与政治权利是共同产生的,揭示了政治假设如何被引入科学事实与叙述,又如何被政治化并作为客观的、科学的、通用的事实而呈现于众。如此一来,人口科学的发展便成了将政治构建于科学中并使之隐形的过程。Greenhalgh 追溯了中国人口政策的演变历程,在陈云、李先念、陈慕华等三位主要领导人的支持下,人口政策从“一对夫妻两个孩子”发展到“最好一个,最多两个”,又发展到后来的“鼓励一个,禁止三个”。

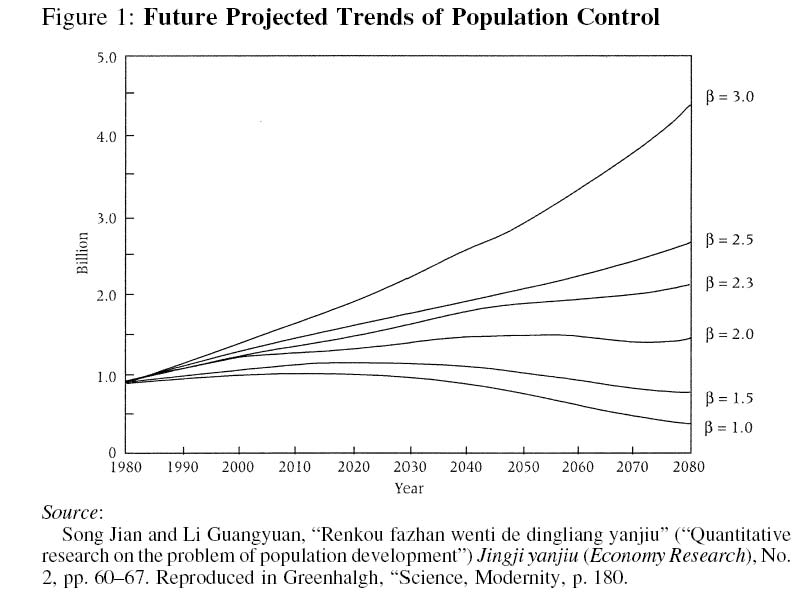

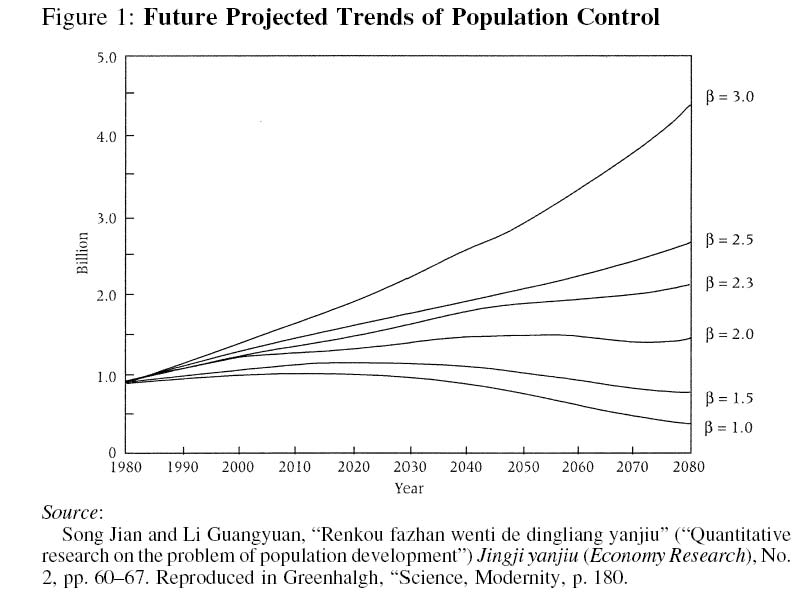

第二部分(第 6-8 章)介绍了马克思统计学、中国化控制论及马克思人本主义等“三种人口科学”之间的“可信性竞争”。支持这三种“人口科学”的三类专家则在为认识权威性与根本政治影响力一争高下。Greenhalgh 论述,在此竞争过程中,科学成了政策的合伙人。她呈现了有关数据,以揭示科学家如何利用形象化数量资料说服决策者,并战略性地于 1980 年发表了大量研究报告及论文,以帮助政治精英及受教育之大众相信他们的人口科学才是真实的,也只有先进的科学才能解答人口问题。各路社会科学家、统计学家及人本主义者都为自己提出的人口政策而争论;最后,由宋健带领的一组来自导弹工业的科学家利用系统工程及控制理论的方法取得了胜利,原因在于这一组科学家所提出的方案被政治势力认为“有用”。然而,新的人口政策对农民阶级、性别平等及扼杀女婴的现象可能造成的负面影响却没有得到讨论,原因在于:人口控制计划将作为基本国策,因此没有讨论的必要;或者说,这些讨论因为过于敏感而被限于学术征询的范围;终于,中国一贯的男性至上的文化导致了一项无视性别的政策产生。另外,宋健提出的人口问题处理方案并【非】没有引起异议,他于是又通过鼓吹对未来环境问题的担忧并引证欧洲的案例而说服了最高领导人。这导致了人们的危机心态,并促使领导人做出决定,即不惜社会代价也要控制这种危机。

结论部分再次论述了以认知方法在人类学层面解读人口政策的重要意义。Greenhalgh 认为,独生子女政策是科学政策制定之错误执行的典型案例,而其意义不仅局限于中国。正如序言所概述的那样,作者试图将本书内容传达至不同学科背景的读者,包括来自人口研究、妇女研究、科技研究及自然科学等领域的学者。为达到此目的,Greenhalgh 极少使用术语或生涩费解的语言,这使本书的行文风格浅显易懂且组织有序,从中可见作者身为研究者之技巧,及作为故事叙述者之功力。然而,作者的某些论述似乎有些过度:例如,她称中共领导在 1949 年革命后早期担心国民生育问题的原因在于:“妇女干部开始要求节育,以使自己有更多时间投入到革命事业的学习和工作上来(第 45 页)”;又如,她在第 48 页中对文革的描述亦过于简单。但总而言之,Greenhalgh 为我们对独生子女政策的理解做出了新的贡献。此书颇具吸引力,也把政策研究变得饶有趣味,因此我们向对当代中国研究感兴趣的诸位朋友强烈推荐本书。

谭少薇是香港中文大学人类学学院教授(http://www3.cuhk.edu.hk/na/page_plain.php?lang=zh-cn&id=85)

Nov 02

中国“一胎化”政策的理论基础就是火箭专家宋健的《人口控制论》,所以很多人认为宋健是中国一胎化政策的设计者。其实不然,一胎化思想来自于当时的计委系统,当时由陈慕华秉承几位领导人的发言具体操办。而关键一步,就是宋健的工作进入陈慕华的视野、并被作为“科学依据”而采纳。而这个关键的一步,来自钱学森和经济学家许涤新的推荐。

见梁中堂《“一胎化”产生的时代背景研究(修改稿)》(代为分段):

如果我们阅读一下1980年2月上旬钱学森和许涤新分别给陈慕华的信,以及陈慕华于该月月底的回复,就不难确信这样一个事实,即1980年2月以前,宋健以及宋健的研究还没有进入陈慕华的视野。1980年2月8日,十分欣赏宋健的钱学森给陈慕华写信说:

“陈慕华副总理:七机部二院副院长、我国自动化理论家宋健同志和其他几位同志把他们最近就我国人口所作预测和分析的结果寄我一份,并附信作了简要说明。我认为这是自然科学和技术科学进入社会科学领域,和社会科学工作者一道,共同解决国民经济问题的一个良好开端,应该支持。知道您领导这方面的工作,所以把全部材料转呈给您,供您参考。此致革命敬礼!钱学森1980年1月8日”。

许涤新致陈慕华副总理的信说:

“慕华副总理:宋健等四同志的关于我国人口百年发展预测和分析是我国自然科学工作者和社会科学工作者合作研究的可喜成果,对于我国制定人口政策和国民经济远景规划,有一定参考价值。我同钱学森同志一样,很重视这一预测和分析,也主张把全部材料呈送给您,以便您在考虑人口政策时,作为参考。此致敬礼!许涤新1980年2月10日”。

大约半个月之后,陈慕华复函说:

“钱学森、许涤新同志:你们送来的我国未来一百年人口发展趋势的资料很好,对制订我国人口政策很有参考价值,我已特报政治局。请你们代向宋健等同志致谢。陈慕华1980年2月25日”。

《宋健科学论文选集》,科学出版社1999年,第546页。

另外,Susan Greenhalgh“导弹科学,人口科学:中国一胎化政策的起源”(Missile Science, Population Science: The Origins of China’s One-Child Policy,The China Quarterly (2005), 182 : 253-276 Cambridge University Press)等文章有更详细的叙述:

Early on Song was singled out for praise and patronage by Qian Xuesen, the US-educated father of China’s space programme and top military science advisor to Mao and Premier Zhou Enlai.16 It was Qian who declared that it was Song, not he, who was the country’s leading control theory scientist. Qian showered the young Song with favoured opportunities for scientific advance. At Qian’s behest, Song was invited to head a new Control Theory Research Office in the Mathematics Institute of the Chinese Academy of Sciences, and chosen to co-author the revised edition of Qian’s two-volume Engineering Cybernetics, a bible for generations of Chinese defence scientists and engineers. Song’s abundant talent, technical accomplishments, and political patronage and savoir faire combined to propel him into the ranks of the topmost defence scientists and engineers. …

Building on personal ties forged in the defence science community, Song then began creating networks to deliver the proposal into the hands of the people who would matter. He created two chains of ties, one connecting him to top population policy makers, the other linking him to top political leaders.62 In the first, Song sent the group’s work to two of the nation’s top scientists, one natural and one social. Qian Xuesen (mentioned above) was one of the most influential natural scientists in the country, while Xu Dixin was one of China’s most eminent economists. Qian and Xu sent the materials on to Chen Muhua. Chen soon replied, writing that the projections were “very good” and “have great reference value” for policy-making, adding that she had “already prepared a special report for the Politburo.”63 In the second network, Song sent the materials to the secretary at the powerful National Defence Science Commission, who turned them over to Wang Zhen, vice-premier and member of the Politburo and Standing Committee of the Central Military Commission. Here Song seems to have been counting on his reputation as a leading missile expert, along with the prestige and political clout of defence scientists and policy-making bodies, to make his population policy the leading contender for adoption.

The strategy seems to have worked. In an interview, Song reported how Wang Zhen, upon receiving the research report, immediately picked up the phone and called to express his alarm.64 In his written reply, Wang endorsed the work as “extremely important” and suggested that it be made known to Chen Yun, second only to Deng in prestige and influence, and Hu Yaobang, secretary-general of the CCP.65 Many interviewees stressed that China’s top leaders were awestruck by the mathematics, shocked by the projections and convinced that a one-child policy was the only option. Song himself emphasized the fears those numbers created in the minds of China’s leaders. According to him, not only Wang Zhen but also Hu Qiaomu, Hu Yaobang and Hu Qili were shocked and persuaded by the report. Chen Muhua “decided on the one-child policy after reading the research report.”66 With only some exaggeration, another central actor maintained that “all the central leaders said the report was right.”67

下图就是宋健当时让领导人震惊的计算。