当地时间2010年1月27日,美国著名作家、《麦田里的守望者》作者杰罗姆•大卫•塞林格在位于新罕布什尔州考尼史镇的家中寿终正寝,享年91岁。

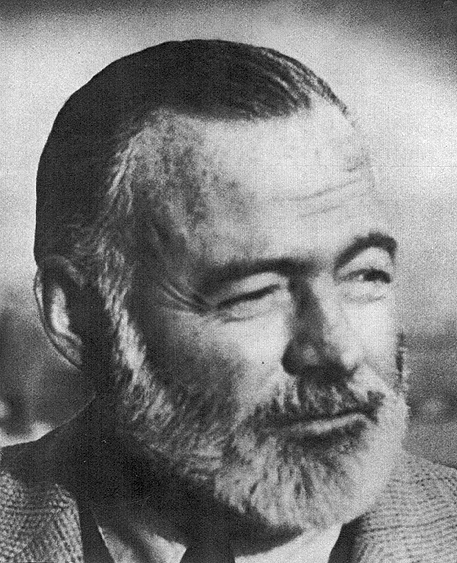

塞林格于1919年1月1日出生在纽约一富裕的犹太商人之家。像《麦田里的守望者》的主人公霍尔顿•考菲尔德一样,塞林格在学校表现欠佳,曾因功课不及格而退学。15岁那年被父亲送到宾夕法尼亚州的一所军事学院,但他“不务正业”,常在晚上熄灯后躲在被子里打着手电筒写作。1936年曾在纽约大学学习特殊教育,但大二时就退学了。1939年他在哥伦比亚大学夜校接受写作训练,并于1940年在《故事》杂志上发表了自己的第一篇小说《一群年轻人》。塞林格在1942年到1946年参军服役期间,还随身带着打字机,闲暇时在掩体里写作。回到纽约后,他曾沉溺于佛教禅宗,也常光顾格林威治村和那里的艺术家交往。那时的塞林格拥有“铁打的自我”,恃才傲物,认为海明威和斯坦贝克不过是二流作家(虽然二战期间在巴黎时他曾与海明威有一面之交),他推崇的是麦尔维尔、舍伍德•安德森和菲茨杰拉德。1951年《麦田里的守望者》出版并迅速走红,出版后两个月之内重印八次,39岁的塞林格一夜成名,美国形成了一股“麦田热”(Catcher Cult)。

塞林格承认该作品具有自传性质。作品讲述了一个十六七岁的中学生霍尔顿•考菲尔德在纽约一天两夜的游荡经历。他因功课不及格被学校开除,怕被父母责备而不敢回家,因而栖身于一家充斥着妓女、同性恋者和各种各样的怪人的旅馆。晚上,百无聊赖的他想召妓,却被一个拉皮条的家伙骗了钱,还遭到毒打。第二天他依然过得很无聊,和女朋友见面后却闹翻,于是借酒浇愁愁更愁。黄昏时,他溜回家去看妹妹菲比。菲比所讲述的有关父亲的事情让他恶心。溜出家后,他去找唯一可以信任的老师安托里尼先生,却发现他是个同性恋,于是仓皇而逃。他觉得自己应该去西部找个没人认识他的地方找个工作。他回家向菲比道别,而妹妹却要和他同甘共苦,生死与共,一起出走。他只好回家,却被送到加利福尼亚的精神病院。霍尔顿看不惯现实社会中的虚伪和欺骗,渴望朴实和真诚,却无力改变这种现状,只好苦闷、彷徨、放纵,最后甚至想逃离这个现实世界。但他的善良和责任心并没有泯灭,他还想做一个麦田的守望者,防止在麦田里嬉戏的儿童从悬崖坠落。

众所周知,二战后的美国经济迅速繁荣,美国进入丰裕社会,追求物质享受成为时尚,精神生活变得庸俗贫乏。在政治上,由于冷战不断升级,反共成为主流政治路线,国内政治气候右倾保守,国民噤若寒蝉,形成一种压抑气氛。当时的社会可以用“丰裕加顺从”来形容,常被史家称为“静寂的50年代”或“怯懦的50年代”。年轻的一代却渴望摆脱这种心理压抑,发出自己叛逆的声音。《麦田里的守望者》应时而生,是20世纪50年代反正统文化运动的代表。美国学者莫里斯•迪克斯坦在《剑桥美国文学史》中指出,塞林格是第一个从情感角度对二战后新兴的青年文化进行发掘的人,这种青年文化是由战后美国正在成长的青春期和大学学龄人口所创造。这时的青年人不同于他们在行动上谨慎、文化上保守的父辈,他们的价值观与父辈截然不同。在霍尔顿眼里,所有的人都是伪君子。凭借其愤世嫉俗并且满是俚语但不乏机智与幽默的腔调,还有它对青春期少年充满同情的理解,以及其激烈而又独特的道德感和对成人世界的不信任感,这部小说在冷战时期的美国年轻人当中引起极大共鸣。美国文学理论家伊哈布• 哈桑在其《当代美国小说:1945—1972》中指出,《麦田里的守望者》受青年学生喜爱的原因是因为“满足了反对文化上精神庸俗化的青年一代的需要”。青少年们在《麦田里的守望者》中找到了梦想中的自我。

现在,该书已成为一部书写青年文化的现代经典,被《时代》周刊评选为1923年至2005年间百本最佳英文小说之一,著名的现代文库(Modern Library)将之纳入20世纪百本最佳英文小说之列,塞林格也被认为是继承马克•吐温衣钵的小说家。因为《麦田里的守望者》和《哈克贝里•费恩历险记》一样都描写的是流浪少年,两个主人公都抗拒现代文明,与社会格格不入,甚至连说话风格都很相像。《麦田里的守望者》的开篇就有些像马克•吐温的《哈克贝里•费恩历险记》:“你要是真想听我讲,你想要知道的第一件事可能是我在什么地方出生,我倒霉的童年是怎样度过,我父母在生我之前干些什么,以及诸如此类的大卫科波菲尔式废话,可我老实告诉你,我无意告诉你这一切。”

不过,小说刚出版时,可谓毁誉参半。《纽约时报》赞其为“非凡的,才华横溢的处女作”。保罗•安格尔在《芝加哥论坛报》发表评论称小说“情绪化,但不多愁善感;戏剧化却非闹剧;实话实说而不猥亵”。他指出,塞林格对霍尔顿的人物刻画非常真实,他的语言是典型的十几岁孩子的语言。他赞赏作者“观察正确,有敏锐的洞察力”。然而,批评者却认为本部作品道德败坏,说霍尔顿拒斥一切传统价值,有虚无主义倾向,拒绝承担社会给他们的种种责任和义务,是个很坏的榜样。与其说《麦田里的守望者》是一部成长小说,倒不如说是一部拒绝成长的小说。此外,还有人指责该小说语言粗鄙,甚至统计出全书共有237个Goddamn、58个bastard和6个fuck。《基督教科学箴言报》形容霍尔顿为“令人难以置信的矛盾、下流、可悲”。塞林格在1955年为“20世纪作家丛书”写的短笺中也承认,“我知道我的一些朋友读到《麦田里的守望者》的某些章节时会感到悲伤或震惊,或者既悲伤且震惊。” 然而,无论褒贬,《麦田里的守望者》的影响力不容小觑。霍尔顿的语言、行为举止,甚至着装方式影响了整整一代人。菲利普•罗斯在1974年曾写道:“大学生对塞林格作品的回应,说明他比任何人都更贴近时代,并且捕捉到了当前正在自我与文化之间发生着的具有重要意义的争斗。”其反叛精神更是影响了一代又一代的青年人,甚至有读此书走火入魔者。1980年射杀甲壳虫乐队成员约翰•列侬的年轻凶手就怀揣着一本《麦田里的守望者》。在被讯问为什么作案时,他竟指着这本书说答案全在这本非凡的书里。诺曼•梅勒曾说过,“塞林格是停留在预科学校中最了不起的思想家”。这本小说也一直影响着后世的写作。

除了这唯一的一部长篇外,塞林格还写过三十几篇短篇小说,分别发表在《纽约客》和《绅士》等文学杂志上。1953年,塞林格从自己的35个短篇中选中9个自己满意的编成《九故事》出版。这些故事因为其敏锐的社会观察、音调完美的日常对话、反讽式的表达以及对传统短篇小说结构的颠覆而备受赞赏。厄普代克很欣赏“它们开放式结局的禅宗意味”,说它们“没有突兀的结尾”。

塞林格1961年结集出版的《弗兰妮与祖伊》与1963年结集出版的《木匠们,升起房梁;西摩小传》收录的同样是以前发表过的中短篇小说,主题大多是中产阶级子弟的精神危机及摆脱危机的方式。塞林格最后出版的作品是1965年6月19日的《纽约客》上的《哈普沃兹16,1924》,是以一个少年西摩•格拉斯从夏令营里的来信的形式写就的中篇。1965年后,塞林格未再发表作品,但他一再表示自己并未停止创作,据说他的保险柜里有十几部小说的手稿。1974年他曾说过,“我热爱写作,而且我可以肯定地告诉你,我经常写作。但我只为自己写作,为愉悦自己而写作。我写作时不喜欢别人打搅。” 看来塞林格似乎喜欢被疏离,只不过自我疏离并不能解决霍尔顿们的问题。《哥伦比亚美洲小说史》指出,把个体拔高到社会之上并未产生出有关成长和变化的建设性规划。

其实,自1953年塞林格从纽约搬到位于新罕布什尔州康沃尔山坡上的新家以来,就开始了他长达五十余年的“隐士”生活,创造了“塞林格之谜”。他曾表示,他活在这个世界中,但不属于这个世界。他很少接受采访,完全生活在自己的独立王国之中。然而,吊诡的是,塞林格的隐居反而激发了更多的人的好奇心。有人猜测他还在以不同的笔名发表作品。有一段时间,有人甚至误以为托马斯•品钦就是塞林格的笔名。有关塞林格的任何消息都会吸引众多人的注意力。人们也一直试图撩开“塞林格之谜”的神秘面纱。

20世纪80年代、英国诗人、批评家、传记作家罗伯特•伊安•汉密尔顿接受兰登书屋的邀请,写了一本名为《J.D.塞林格:写作人生》的书,但塞林格从一份清样中看到该书中引用了自己的未发表信件,约三百字。于是他通过法律手段成功地阻止了这本传记出版。后来,汉密尔顿不得不重新加工,以《寻找J.D.塞林格》之名出版了这部未被授权的传记。90年代,美国作家保罗•亚历山大探幽索微,利用了所有可得的资料,出版了《守望者塞林格传》。虽然他与塞林格的全部接触仅限于多年前带着几分朝圣心情驱车前往塞林格隐居地,向其背影远远投去的一瞥,但他还是以大量具体事实向我们描述了塞林格的疏离倾向,为读者展示了一个苦心孤诣的作家和不妥协的愤世嫉俗者“守望者”形象。1988年,美国女作家乔伊斯•梅纳德出版了回忆录《我曾是塞林格的情人》,披露了1970年代末期她和塞林格八个月的罗曼史。当时她还是耶鲁大学一年级学生,年龄不足塞林格的一半。因她发表了作品,塞林格主动与她通信,他们由通信而同居。书中披露了不少塞林格怪异的饮食习惯、控制本性以及性生活细节。塞林格要求乔伊斯像他一样与世隔绝,尤其反感她同新闻媒体的关系,但乔伊斯觉得打坐深思的生活方式实在难以忍受。几个月后,塞林格觉得她难以抵制俗世的诱惑,不能讨他欢心,遂将她逐出家门。2000年塞林格的女儿玛格丽特未征得父亲同意出版了自己的回忆录《我的父亲——塞林格》。书中详尽披露了塞林格鲜为人知的隐居生活,将父亲描述为令人不快的遁世者,他喝自己的尿,满口方言,以自我为中心,经常辱骂她母亲,还对禅宗和基督教科学派等充满狂热。当他听说女儿怀孕的时候,竟然说“你怎么可以把孩子带到这个世界来?” 可见,他依然不信任这个世界。

拒绝接受现实是典型的年轻人心态,多数人随着年岁的增长能与现实和解,但老年的塞林格似乎还有几分“愤青”色彩,他临终前交代不开追悼会,要把隐居进行到底。(祝平)

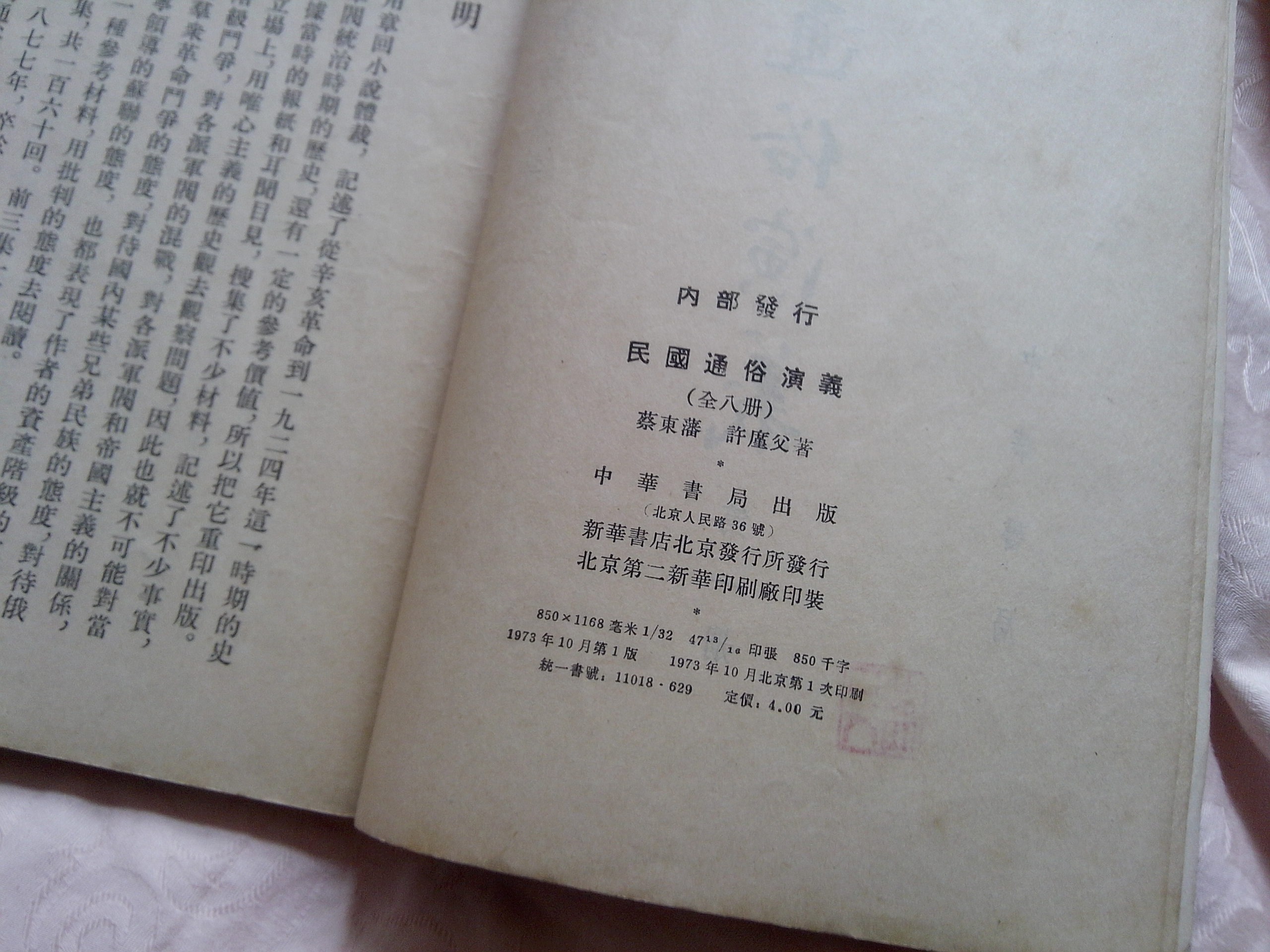

全书以章回小说形式,再现了民国史,比较详细地记述了辛亥**、孙中山下野、袁世凯称帝、蔡锷讨袁、张勋复辟、五四运动、孙中山改组国民党等等重大历史事件的始末。

全书以章回小说形式,再现了民国史,比较详细地记述了辛亥**、孙中山下野、袁世凯称帝、蔡锷讨袁、张勋复辟、五四运动、孙中山改组国民党等等重大历史事件的始末。