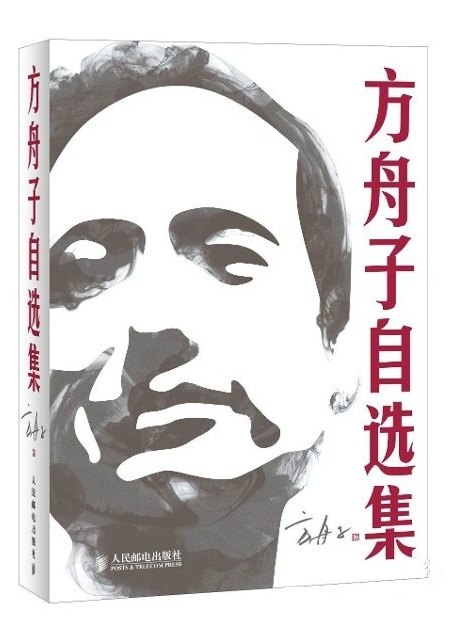

《方舟子自选集》序、目录

20 04 2013年

(《方舟子自选集》即将由人民邮电出版社出版,现在可到语丝书屋淘宝店预订作者签名本:yusi.taobao.com )

序

今天是2012年最后一天。年份的更替不过是人为设定的,今天与明天并没有实质的不同,但可以借机给自己的生活做个盘点。对已不年轻的人来说,这更是个怀旧的日子。毕竟,我的写作已有了30年的历史,比许多读者的年纪都大。

不算课堂作文,我的写作历史可以从1982年我上高一的时候算起。当时受鲁迅《野草》和朦胧诗的影响,我尝试着写了一些诗歌,记录一个少年的梦想。那基本上是自娱自乐的练笔,只有几个爱好文学的同学知道。语文教师兼班主任听说后,要了去看,本是要表示对我的关心,但诗歌中透露出来的“不健康思想”,让他非常恼火。他要对我做思想教育却遭到了我的抵制,于是宣布我无可救药,我因此差点被迫转学,最后是“辞掉团内外一切职务”转去了另一个班级。

我的诗歌写作并没有因为这场风波而中断,反而被刺激写得更多,表达也更为隐晦。那自然都是不适合发表的很幼稚的习作。到1987年我上大三的时候才写出了在今天看了也不会觉得羞愧的诗作。大学时适逢校园诗潮,我几乎只写诗,更直接的思想表达则是写在给朋友们的信中。当时还没有电子邮件,每写一封信都要郑重其事、字斟句酌,其中有的也算得上是在写随笔,只是写的时候并没有想到要发表。多年以后,我翻看我在1989~1990年间写给朋友们的信,大为感慨,略作整理放到网上,作为那个时代的一个记录。几个月前这些信被人不怀好意地翻出来,在网上大肆传播,不料却感动了一批同时代的人。很多人正是因此才知道,我曾经还是个文学青年。

我当文学青年的时间不短,一直到30岁以后我才基本不再写诗。诗歌对我来说是很私人化的东西,从未想以此成名,也就没有发表的欲望,只是偶尔会选出一些寄到大陆和台湾的报刊上发表,更多的则发在自办的内部刊物上,以及给诗友的信中。因为没有发表的压力,所以写得很从容。发表的欲望是在1993年8月我发现互联网中文讨论组后才被激发出来的,从那以后我几乎天天都要在网上写点东西。在网上随写随贴的这些东西,是为了论战、交流,而不是认真的写作,在时过境迁之后值得重温的极少。即使是有计划的写作,比如我在上网初期曾写过50多篇《大明小史》,虽然到现在还有人恭维,但也写得非常随意。在1994年办了《新语丝》月刊之后,我才开始写一些比较认真的文学、文史作品发表在《新语丝》上。比如那几篇描写明朝人物的历史随笔,最早都在《新语丝》登出。因为我一开始就是把《新语丝》当成品牌来经营的,对自己发表在上面的东西,写得更为用心。

在2000年以前,我的写作以文学为主,只是零星写一点科普文章。2000年以后我转为以写科普文章为主,这是因为我意识到了在中国做科普的紧迫性,在报刊上开了科普专栏。特别是2004年12月在《中国青年报》开的“一言堂”专栏,让我养成了每周写一篇科学小品文的习惯,也因此形成了一个每周追读我的科普文章的读者群。这个周专栏在2011年10月《中国青年报》由于某种人际关系原因要和我划清界限而将其取消后,转到《新华每日电讯·草地周刊》持续至今,大概会一直持续下去,即使发表的地方会有变动。文学写作也许只是我一时的兴趣,科普创作则是一生的事业,就算媒体的阵地全部丧失,也还有互联网可以坚守,而事实上网络自媒体的影响早已超过了传统媒体。

我写过的较为正式的各种体裁的文章,算下来已有两千多篇,其中大部分已结集成20多本书出版。这些文章我自以为写得还算认真,所以并没有几篇会让我在现在觉得拿不出手,即使是写于20多年前。要从中选出一百多篇编一本选集并不容易,就像要在一群属于自己的孩子中挑出几个来特别宠爱一样,难以割舍。我基本上是根据印象选出我自认为较为满意的作品。在做出初选后,在网上发帖请读者推荐一两篇他们印象最深刻的我的文章。反应是出乎意料的热烈,读者推荐的文章中相当一部分在我的初选中漏掉了。我把它们补充进去后,篇幅增加了一倍。所以这个自选集其实是作者和读者共同完成的。某些文章由于内容敏感,现在还只能登在网上,虽然我很想收录。还有些文章,我写的时候花了心血,但由于篇幅太长,只好割爱,例如《美国电影史话》《无神论者是什么》《中文国际网络纵横谈》《诗律浅说》,在此存目。由于是选集,收录的文章必然与我以前出的书有很多重叠。即使你以前已读过,也不妨再读一遍。我选文的一个标准,就是要能耐读,我自己见了也还有重读的兴趣,其中有的我自己就读过多遍。

有一次我乘坐飞机,邻座恰好有一个人在读我新出的《我的两个世界》,我愉快地给他在书上签名。我在微博上提到此事后,一些旅行的读者也晒出《我的两个世界》,等着与我的偶遇。这本书也许更适合带着去旅行。我在飞机上等你。

2012.12.31.

方舟子自选集目录

序

【科学】

心中有道义,脑中有科学

科学是美丽的

告诉我为什么

什么是科学精神?

科学研究是这么做的

赛先生从西方来

科学与自由的交融

科学与宗教能够调和吗?

科学不该宽容

对迷信的本能欲求

半穹顶的不同故事

复活节岛的悲剧

眼见未必为实

直觉是靠不住的

假设与求证

相关与因果

预测假象与骗局

别忘了设对照

没有设计者的世界

何必为进化绝望

宇宙与生命的沉思

天生并不都是基因决定的

像沙堆一样崩塌

世界是如此的小

你要当鸽派还是鹰派?

好人和骗子的博弈

为什么说星相是迷信?

血型的科学与迷信

人性:多少基因多少环境

为什么死后没有灵魂?

世界末日什么时候会来?

“穿越”时空为什么不可能

【生命】

矮象和硕鼠

没有统治者的和谐社会

蟑螂的民主决策

壮起鼠胆,让猫吃掉

原始森林的奇观

外来物种悲喜剧

萤火虫的战争

小资、强盗、小偷与骗子

达尔文的眼睛

达尔文的兰花

为什么南极没有熊?

大象为什么不长毛?

长颈鹿的脖子为什么那么长?

不可能的怪物

不可能的小人国

猿:人性,太人性了

舞虻的结婚礼物

翅膀上的眼睛

莫诺湖畔的苍蝇

与蛆共生

金合欢的关系网

一种奇妙蝴蝶的重生

植物中的神秘数字

性与死的统一

生与老的交融

【健康】

当你遭遇袭击

快乐就在大脑中

一肚子的气

一嘴巴细菌

我们为什么想要吃饭?

人,小生命的栖居

从慈禧太后的养颜术说起

物以稀为奇

当眼保健操成为传统

为什么坐月子是陋习?

“感冒”并非“伤风”

中国人爱“打点滴”

形形色色的“保胎”

“预防新生儿溶血”的医疗骗局

就这样被慢慢毒死

一大类可怕的草药

“上火”、病毒与中毒

偏方是怎么来的

“神医”华佗的手术神话

青蒿素和中药有多大的关系?

科学不是神话

追求健康最不应该“另类”

假如你要生产假药

怎样成为一代“神医”

如何成为一名“养生大师”

为什么“神医”大都是“中医”?

为什么说中医不是科学?

【科学史】

阿基米德的镜子

伽利略有没有做比萨斜塔实验?

让我们接近星星

光的真理

放血疗法的兴衰

“龙骨”的由来

达尔文的子女

达尔文人生的转折点

达尔文的姻缘

假如没有达尔文

科学史上最孤独的天才

凯库勒的梦中发现之谜

艾弗里为何没得诺贝尔奖

爱因斯坦信不信上帝?

克里克:改行改出科学奇迹

从“绝不退却”到“百家争鸣”

基因与人种:人类的同一性与多样性

【历史】

功到雄奇即罪名

博物馆中的古墓

人生舞台上的海瑞

张居正二三事

严嵩的末日

黄道周之死

“金学”史辨

浪子李白与情圣杜甫

从秦始皇生父之谜说起

从“徐达吃蒸鹅而死”说起

假做真时——美国皇帝诺顿一世传奇

美国西部酒馆法官传奇

古怪的家谱

都灵裹尸布疑案

【诗歌】

最后的预言

再读鲁迅

河岸

绿房子

深夜无人的街道

时刻

无形的手

初春的声音

湖边之火

末日的童话

雪夜闭门读陶庵

琴三章

默祷

如果

守夜人

雪中之旅

蝴蝶爱人

如是我闻

温柔的部分

复活

漂亮宝宝

浪淘沙

浣溪沙

鹧鸪天(之一)

鹧鸪天(之二)

临江仙

【散文】

我的经典

我的“偶像”

我的理想

是音乐之中无声的力量

那一夜的星空

等待

偶然的知音

墙外的独白

共度千年时光

欲将沉醉换悲凉

杜诗解读二首

文学大师的断想

一无所有的执着

美梦成真听贝九

公安局长与父亲

中元祭祖

阿姆

白马已逝诗魂在

出师未捷身先死

八月始见荔枝来

在美国看电影

下棋梦

没有围墙的大学

衣服随意

暴风中的宁静

【杂文】

关于爱国的“天答”

袁崇焕之墓和民族之气

从鲁迅弃医从文想到的

李敖对鲁迅的“营营”

不动声色的变迁

以“保护文化多样性”的名义

东方文化靠什么统治世界?

郭沫若抄袭钱穆了吗?

余英时篡改引文诬陷郭沫若的铁证

“兄弟在耶鲁的时候”

谁和你玩了?

真正的垃圾文章

人文学者也要有“文化”

有一种心理叫仇名

我的“迷茫”:科学为何在中国没有市场

“赛先生”遭遇无厘头煽情

当教师要有教师的样子

我的“成功”标准

身在中美之间

祝贺老方出版新书:)

台湾润泰集团唐奖教育基金会6月20公布第一届汉学奖得主84岁中研院院士中国思想史学者余英时,研究和关注历史思想文化推动儒家思想.2006年余英时研究获颁美国国会图书馆(Kluge Prize)//@方舟子: 有人传话说余英时认为业余人士不配批评他所以不回应–嘿嘿,方有攻击他说郭沫若抄钱穆不过别人已经有详细分析

◆◆

@为书一生

晨起读《江山无限——方舟子历史随笔》(闽人民2004年5月版),惊诧于方先生的文史学专业素养,真正是文理皆通。该书四十余篇短文,皆有份量,其史学考据之严谨,不让专业博士,如写张居正,海瑞,写明初酷刑等,其中最为引人称道的是与余英时论战之文,洋洋酒酒,有理有据,令余大师汗颜。