【摘自即将由陕西师范大学出版社出版的《方舟子破解世界之谜》一书。】

古埃及在文明古国中,是历史最为悠久的一个。从公元前3150年完成统一立国,一直到公元前332年被古希腊征服,在长达三千年的历史中,古埃及人民创造了光辉灿烂的文化。其中最令人叹为观止的、成了古埃及象征的就是金字塔了,最大的金字塔(胡夫金字塔,也称做大金字塔)至今还是世界上最重的建筑物。有关这座宏伟建筑物的种种传说、神秘故事,还时见报端。概括起来,这类神话和鬼话可分成三类:一,据说大金字塔暗藏着种种神奇的数字,甚至暗藏着人类的全部历史和未来;二,据说金字塔有种种魔力;三,据说古埃及人没有能力建造大金字塔,大金字塔是外星人建的。

(1858年拍摄的胡夫金字塔照片。)

这类无稽之谈,可以一直追溯到中世纪。中世纪虔诚的基督徒到埃及朝圣时,见到了金字塔,就把它们跟《圣经》中约瑟在埃及建粮仓备荒的传说联系起来,称之为“约瑟的粮仓”。但是稍有点历史常识的人,就会对这种称呼嗤之以鼻,因为远在那个传说发生的一千年前,金字塔就已存在了。1859年,一位名叫约翰·泰勒(John

Taylor)的英国人出版了一本书《大金字塔:为什么建它?谁建了它?》,对这个基督教传说做了点修正,把大金字塔当成了诺亚的粮仓,至少在时间上不那么荒唐。虽然泰勒本人从未到过埃及,没有亲身见过大金字塔,但他却在书本上对大金字塔做了许多研究,深信大金字塔暗藏着神的旨意。他首先发现了大金字塔在数学上有一些有趣的特征。比如,根据他得到的资料,大金字塔底座边长为9140英寸,其周长(9140×4)就是36560英寸,除以100得到365.6,很接近一年的天数。把这个周长除以塔高的两倍,得到的数字很接近圆周率。泰勒在做了诸如此类的计算之后,得出结论说:大金字塔是以英寸为单位建造的!他进一步推论说,25英寸等于1“金字塔腕尺(cubit)”,而1千万埃及腕尺大约等于地球两极的直径。总之,泰勒想要证明的是,大金字塔是一座地球模型,为人类记载了地球的各种数据;更重要的是,英制是上帝通过大金字塔赋予的神圣单位,胜过了“无神论的法国人”炮制出来的米制。

(苏格兰天文学家、“金字塔神秘学”的创建者史密斯自画像。)

与泰勒同时的苏格兰天文学家查尔斯·皮亚兹·史密斯(Charles Piazzi

Smyth)同样深信英制胜过米制,受泰勒的启发,不辞辛苦亲自跑到埃及对大金字塔做了一番测量,“发现”了一大堆新的神奇数字。其中最著名的、至今仍有人津津乐道的一个,是大金字塔高度乘以10亿,就刚好等于地球到太阳的距离。做为一名天文学家,史密斯不会不知道,地球公转轨道并不是圆形的,而是椭圆形的,因此地球到太阳的距离并不是常数,但是他对这类常识视而不见。史密斯在大金字塔里里外外到处寻找、发现神奇的数字。他声称,原先镶嵌在大金字塔外面的框石(这些石头早已被拆除)的高度都刚好是一腕尺25英寸,证明埃及人的确以英寸为单位。以后他做了更“精确”的测量,发现框石的高度是25.025英寸,认为等于1.001英寸的“金字塔寸”才是神寸,英寸在长期使用中变短了一点。还有,象塔内国王墓室的石头数目、墓室内石柜的体积和形状、金字塔的角度等等,都让史密斯觉得暗藏着奥秘。到了这种程度,任何有理智的人也都不难明白其中的奥妙了:金字塔有许多数据可用,自然界也有许多数据可用,再随意地加上各种各样的倍数,你一定能发现它们之间的对应关系。不信的话,你把你家房子的长、宽、高、对角线、地板砖数目等等都量一量、数一数,然后再拿一本物理常数手册研究,一定也能发现你家充满了神奇的数字。如果你懒得自己做试验,不妨看看马丁·加德纳(Martin

Gardner)在《冒充科学的把戏和谬论》一书中举的例子:

“只当玩笑,如果有人在《世界年鉴》中查找华盛顿纪念碑的数据,他将发现许多5。它的高度是555英尺5英寸。它的底座是55平方英尺,乘以60(即一年中月数的5倍),得到3300,而这是顶石重量的磅数。而且,Washington一词恰好有10个字母(5的2倍)。如果将顶石的重量乘以底座,得到181500,非常接近以每秒英里为单位的光速。”

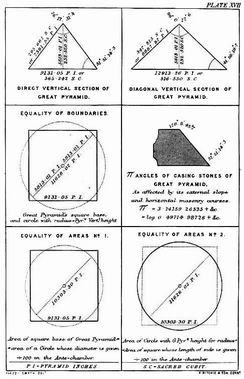

(《大金字塔中我们的遗产》一书的插图,对金字塔做了测量和计算。)

如此简单的道理,许多人却看不出来。史密斯在1864年出版的《大金字塔中我们的遗产》一书,被翻译成了多种文字,到现在还很流行。他发现的“神奇数字”仍被广泛引用。许多人热衷于研究这门“金字塔神秘学”(Pyramidology)。美国就有一个“美国金字塔神秘学研究院”,据称有300多名成员。在史密斯的追随者中,包括许多原教旨的基督徒,比如,“耶和华见证人”的创建者就是一位“金字塔神秘学”专家。他们的进一步研究发现,世界的未来也包含在金字塔数目之中。根据这些研究,不同的研究者发布了对世界末日的不同预测:1874年、1914年、1920年、1925年……,在预言未兑现时他们就“修改”算法将日期往后退。史密斯本人算出世界末日不会晚于1960年,反正是他不会活着看到的,不会再为预言不准而尴尬。所有这些修正的预言,当然也全都没能实现。

在史密斯最狂热的信仰者中,有一位是化学工程师。他想要将史密斯的理论发扬光大,让各种数据再精确一些。他已上了年纪,没法自己到埃及去,便派了儿子去重新测量大金字塔。这位年轻人,威廉·马修·弗林德斯·帕特利(William

Matthew Flinders

Petrie),在经过细心的测量后,却推翻了Smyth的各种数据,成了“金字塔神秘学”的强烈反对者。但他也迷上了金字塔,后来成为当时最著名的埃及学专家,并被认为是科学考古学之父。

(现代埃及学之父帕特利。)

帕特利发现,史密斯不仅是胡乱将金字塔数据和天文数据相联系,而且有一些数据是编造的。大金字塔框石的高度并不都是25英寸,而是有各种各样的尺寸。其底座的边长也不是刚好9140英寸,而是在9120和9130英寸之间。底座周长除以塔高的两倍,刚好等于圆周率,这的确是个有趣的现象,因为古埃及人似乎并不知道圆周率的准确数字。但是对这个现象也并不是没有合理的解释的。根据古希腊历史学家希罗多德的记载,古埃及人在设计金字塔时,让每面的面积等于塔高的平方。要做到这点并不难,只要掌握了勾股定律就可以,而远在建金字塔之前,巴比伦人就已掌握了勾股定律。我们只需做一番几何计算,就会发现,按照这样的设计,底座周长除以塔高的两倍等于3.145,也很接近圆周率。

帕特利在十九世纪末出版的《考古学七十年》一书中评论那些“金字塔神秘学”追随者说:

“告诉事实真相是没用的,因为对那些产生这类幻觉的人来说毫无效果。只能让他们跟信仰地球是平的人和认为理论比事实更可爱的其他类似的人呆在一起。”

因此,对他来说,一百多年后仍然有许多人对这类幻觉深信不疑,也就没什么奇怪的了。

“金字塔神秘学”的鼻祖史密斯好歹还有点搞研究的劲头,亲自跑去实地测量。以后的金字塔神秘学追随者,却只会睁着眼瞎掰了。既然几乎所有能测的数据都让史密斯测完了,就需要另找捷径把这门“学问”发扬光大。

古埃及的另一引人注目之处,是制作木乃伊。尽管在金字塔内从未发现法老的木乃伊,保存得最好的木乃伊都是在别的坟墓发现的;尽管古埃及的文献资料详细地介绍过木乃伊的制作过程,而其中与金字塔毫无关联,但是还是会有无知之徒将金字塔和木乃伊的制作联系起来。在二十世纪初,一位法国人声称,他将猫的尸体放在一做金字塔模型底下,发现猫变成了木乃伊!看来光是“金字塔”的形状,而不是金字塔本身就有魔力在里头。这样的魔力看来应该是无所不能的。果然,在50年代又有了新“发现”,一位捷克人将一把剃刀放在纸板做的金字塔模型底下,发现它保持锋利的时间超过了别的剃刀。以后,又有人声称将食物放在金字塔模型下不会腐烂,还有人声称在金字塔模型下冥想(相当于中国人练气功)更有效果。金字塔模型成了新时代宗教的一个特征,你可以在市场上买到有着各种各样用途的金字塔模型:穿的、戴的、住的,都有。我们在前面提到的《冒充科学的把戏和谬论》一书的作者马丁·加德纳曾经在《科学美国人》杂志上发表过一篇文章讽刺这种现象,设想了金字塔的种种可能的神奇之处。他没料到的是,他这些明显属于讥讽的设想,却被一些读者当成了实有其事到处传播,成了关于金字塔的神话和鬼话的一部分。

所有这类无稽之谈,只有迷信的人才会接受,是用不着认真对待的。专门戳穿这类无稽之谈的美国的《怀疑探索者》(Skeptical

Inquirer)杂志倒是报道过一个实验,发现在金字塔模型下保存的葡萄酒,其新鲜程度与别的葡萄酒并无差别。古埃及人建造金字塔,并不是因为发现这种金字形有什么魔力。他们还不知道拱形结构,那么,金字形就是最稳定的结构。同样不知道拱形结构的南美州人,在一千多年前也建造了类似的金字塔。

到了七十年代,“金字塔神秘学”又有了新发展。臭名昭著的瑞士人冯-丹尼肯出版了《众神之车》一书,捏造了各种各样的“证据”证明外星人早就到过地球,上帝就是外星人。其中的一大证据,就是古埃及人根本没有能力建造大金字塔,它是外星人建造的。国内有一位在《中国青年报》、《南方周末》等报刊上鼓吹“外星人到过地球”的“著名记者”李方就给我们算过一笔账:“这种怀疑也许会动摇埃及人的民族自豪感,但对于堆积230万块巨石的惊人工程,学者们指出,以当时的技术水平,埃及必须有5000万人口才能勉强承担,而那时全世界才不过2000万人。一定有些什么人,在古埃及人之前建造了金字塔。他们试图通过金字塔向后世传达某种信息,还有他们的骄傲。那么,他们是谁?”

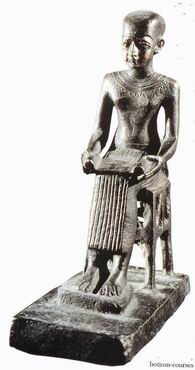

(古埃及圣人印和阗。)

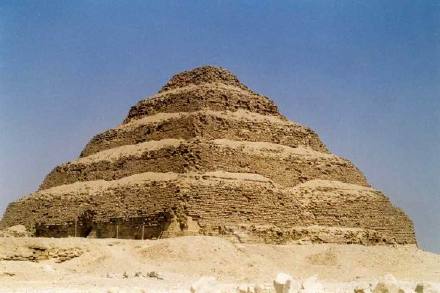

古埃及人并不仅仅造了一座大金字塔,而是在不同的历史时期造了大大小小的一百余座。将这些金字塔做个比较,就不难发现古埃及人建造金字塔的演化、改进过程。第一座金字塔建于古埃及第三朝代国王左塞(Djoser)(公元前2630-2611年在位)时期,其设计师是古埃及的圣人印和阗(Imhotep)。做为一项全新的工程,这座金字塔经过了多次改建才定型。最初的设计是象以前的国王一样建一座长方形石椁,经过了六次改建,演变成了一座前所未有的宏伟建筑物:六级的阶梯式金字塔,高60米,底座140×118米。左塞之后的国王继承了建阶梯式金字塔的传统,但是规模要小得多,也许是不再具有左塞时期的人力、物力。在第三朝代和第四朝代(公元前2613年)之交,有人尝试改变金字塔的设计。开始是要建一座阶梯式金字塔,建造期间改了几次,想要建成真正的金字塔。这座原高93.5米的金字塔坍塌了(可能就是在改建时坍塌的),现在只剩下了一堆废墟。下一座金字塔(高达105米)属于第四朝代的第一个国王斯奈夫鲁(Snofru)(公元前2613-2589在位)。它既不是阶梯式金字塔,也不是真正的金字塔,而是处于二者之间的过渡型:下半部的坡度为54度,但是上半部的坡度减少为43度,因此它的斜边是弯曲的,被称为“弯曲式金字塔”。这是唯一的一座“弯曲式金字塔”。很可能是因为前一座金字塔坍塌了,所以才采取了这种保守的过渡型设计。接下来的一座金字塔也属于斯奈夫鲁,而且是一座斜边不弯曲的真正的金字塔(高104米),只不过它的坡度仍较保守,只有43度。再下一座金字塔就是斯奈夫鲁的儿子胡夫(公元前2589-2566在位)所建的大金字塔了,原高146米,坡度52度。由此可见,古埃及人是花了一百多年的时间,通过一步步的摸索、改进,才建造了这座古埃及的象征的。

(印和阗设计的第一座金字塔——阶梯式的左塞金字塔。)

(弯曲式的斯奈夫鲁金字塔。)

(第一座真正的金字塔也是斯奈夫鲁建造的,坡度要比胡夫金字塔小。)

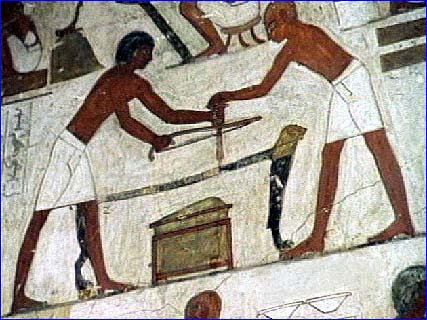

大金字塔毫无疑问是为胡夫建的。在塔内的国王墓室的屋顶,就写着胡夫的名字。塔内石头有当时的建筑工人刻上的各种记号,其中有一块写着:“工匠组。胡夫国王是多么伟大”。有许多证据表明古埃及人大概是用什么技术建造大金字塔的。他们用铜凿和木楔在附近的尼罗河岸开采石头(至今还可以找到开采了一半的石头以及有工具出土),用木头做的滑橇和绳子装运石头(这是古埃及时期普遍采用的技术。第12王朝时期的一幅墓画画着这样的劳动情景:172个人用滑橇拉一块估计重达60吨的石块,有一个人在旁边喊号指挥,还有其他人往地上倒水或油减少摩擦)。怎么把石头一层一层往上垒呢?古埃及学者认为,这可能有两种办法:一种是先修建斜坡(至今还可看到这类建筑斜坡的遗迹),一种是用杠杆。

(古埃及的壁画显示古埃及人是如何开采巨石的。)

(古埃及人开采建造金字塔的巨石的采石场,还有一些开采了一半的石头遗留至今。)

大金字塔用了230万块石头,每块石头约重2.5吨,全重575万吨,是迄今世界上最重的建筑物,在十九世纪之前,也一直是世界上最高的建筑物。需要多少人工才能建成这座庞然大物呢?金字塔神秘学的鼓吹者说要5000万人,那是信口开河。古希腊历史学家希罗多德记载说,他被告知用了10万人工三班倒。现代埃及学学者认为用不了多么多人。建造胡夫金字塔用了20年,也就是说,一天只需搬运315块巨石。如果工人一天工作12小时,也就是一小时只需搬运26块。考古学家已通过实地操作证明,只要八个人就可以搬运一块巨石,那么一小时只要有两百多个人工就可以完成最困难的搬运工作。考古学家马克·雷纳(Mark

Lehner)博士曾经领导过一个著名的试验:采用古埃及的技术,12个人仅用三周时间就用同样大小的巨石建起了一座五米多高的小型金字塔。对建大金字塔究竟用了多少人工,各位学者的估计有所出入,但都在两万到四万人之间。(感兴趣的读者可到公共图书馆借Nova电视片The

Old

Pyramid和Pyramids,对古埃及人是如何建造金字塔以及考古学家怎样仿建,有详细的介绍)

(考古学家在胡夫金字塔附近挖出了金字塔建设工人的墓地。)

在这里顺便澄清一个很常见的误解。好莱坞那些描写古埃及的历史片,经常出现这样的镜头:工头挥舞皮鞭驱赶奴隶拉运石头建造金字塔;以致人们有这样的印象,金字塔是奴隶们在残酷的压迫下建造的(我以前也有这样的误解)。其实古埃及并不是一个奴隶社会(只有别民族的少数战俘当奴隶)。与古代的许多国家相比,甚至与现在的某些国家相比,古埃及都是一个比较温和善良的国家。建造金字塔的是自由人,很可能是农闲时期的农民。他们做工是要领工资的。现存的记录显示,古埃及政府主要用面包和洋葱支付这些工人的报酬,而且还有证据表明,工人们为了争取更高的工资而罢工(大约是世界上最早的罢工)。考古学家在金字塔附近挖掘出了为工人提供食物的面包房和工人的营地以及墓地。墓地出土了600多位古埃及人的骷髅,X光的研究表明,这些人的年龄在30到35岁,其中有些人受过工伤,比如有12个人的手骨头有损伤,是那种长期用手支撑木头留下的痕迹。还有一位的脚被石头砸烂,接受了截肢手术,又活了14年。

金字塔是古埃及人制造的,它不仅代表着古埃及的伟大成就,也是全人类的伟大成就。毫无根据地怀疑古埃及人的能力,将金字塔的建造归功于神或外星人,不仅是对古埃及人的污辱,也是对人类的污辱。

2000.8.26